Laurent Tixador

Résidence sémaphore #19

Résidence de repli, en lien avec le contexte du sémaphore du Créac’h à Ouessant.

Ouessant - sémaphore du Créac'h

Résidence sémaphore #19

Résidence de repli, en lien avec le contexte du sémaphore du Créac’h à Ouessant.

Organiser une chasse à l’homme, partir en expédition sur un glacier, fabriquer une multiprise électrique à partir de déchets ramassés sur des plages, déterrer une fusée franco-soviétique… autant de gestes, de performances et d’expériences qui font la renommée de Laurent Tixador.

Interrogeant l’idée d’écologie, celles de vivre ensemble, de recyclage, d’économie de survie et de moyens de production, l’artiste (né en 1965 à Colmar) n’a de cesse de rechercher et/ou fabriquer des situations inhabituelles dans le but de provoquer diverses opportunités et découvertes.

John Cornu : « Si l’on compare ce que chacun attend de la vie, on doit bien faire la différence entre celui qui se satisfait d’un succès moyen et dont toutes les cibles peuvent être atteintes à bout portant, et celui qui, quelque basse et infructueuse que puisse être sa vie, ne cesse de placer son objectif toujours plus haut, bien que son angle aigu de visée ne s’élève guère au-dessus de l’horizon. » C’est Henry David Thoreau qui écrit cela dans un opus nommé La vie sans principe 1. J’ai fait ta connaissance en Sibérie et – sauf malentendu – découvert un artiste qui passe à l’acte. Je veux dire par là que tu sembles suivre une ligne de conduite notamment sur notre rapport à l’écologie. Comment te positionnes-tu au regard du distinguo de Henry David Thoreau et comment appréhendes-tu ce philosophe ? J’aimerais aussi que tu introduises la pièce nommée Walden qui sera exposée à la galerie. Bref, ma question est un peu large mais j’aimerais vraiment savoir comment tu verbalises en tant qu’artiste la relation que tu établis entre une idéologie écologiste et sa matérialisation ?

Laurent Tixador : J’ai un rapport qui est plutôt proche de ce que Thoreau avait développé dans Walden du fait que je n’ai pratiquement jamais investi financièrement dans la réalisation d’une œuvre. Je n’achète pas de matériaux, je n’ai pas d’atelier et chacun des objets que je produis est réalisé manuellement par moi-même. C’est une manière de dire qu’on peut s’éloigner du système économique classique, le perturber en le méprisant. Je travaille uniquement avec des matières premières récupérées afin d’en promouvoir l’utilisation. C’est gratuit mais il faut s’y adapter. C’est là que c’est intéressant car chaque nouvelle découverte de ressource arrive avec des particularités et par la même occasion génère une nouvelle pièce. Cela devient une collaboration entre elle et moi du fait que je ne suis plus le seul à décider. C’est à partir de là que j’ai commencé à utiliser des matériaux qui n’ont rien à faire dans l’environnement dans lesquels ils se trouvent pour faire un travail de dépollution en même temps que mon travail d’artiste. La pièce que j’ai nommée Walden est une des premières que j’ai réalisée dans cette optique. C’était pendant un trajet à pied de Nantes jusqu’à la biennale de Belleville (Paris) en septembre 2014. J’avais dit que je produirais les œuvres de l’exposition pendant mon parcours et, en marchant sur des routes départementales, j’ai été confronté à une multitude d’emballages jetés et écrasés par les voitures. Cinquante pour cent d’entre eux venaient de chez Macdonald, Coca Cola et Nestlé : c’était affligeant.

J’en ai ramassé une belle quantité que j’ai mise dans des poubelles et sur certains d’entre eux, j’ai tenu une sorte de journal. Cela m’économisait du papier et donnait un but à cette marche. Comme je retournais systématiquement les supports, le M de « Macdo » est devenu un W et j’ai immédiatement pensé à Walden. À mon retour, c’est devenu un multiple composé d’un gobelet ramassé et d’un pochoir. Quand on se porte acquéreur de ce multiple, on peut réutiliser le pochoir autant de fois que l’on veut, et par conséquent refaire la pièce tant que l’on veut. On continue ce travail de ramassage en arborescence.

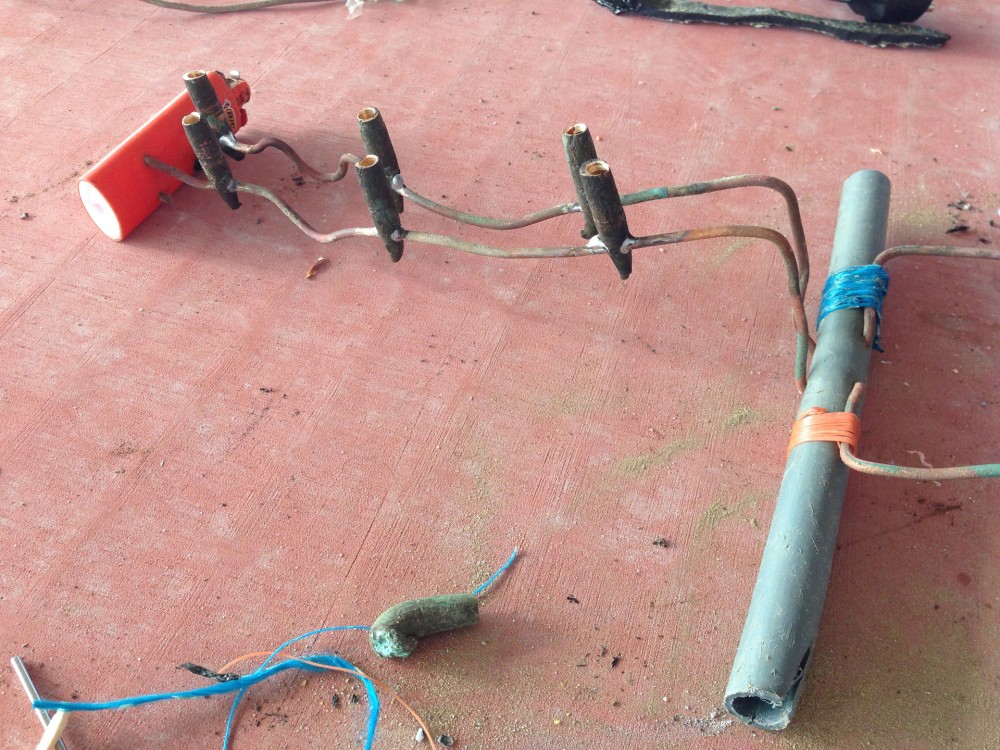

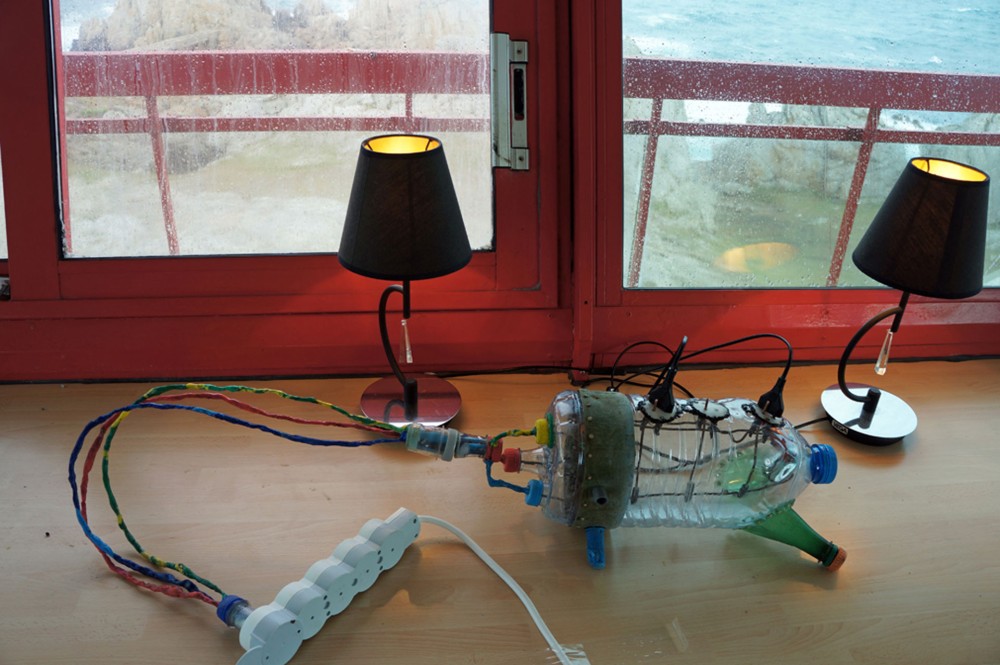

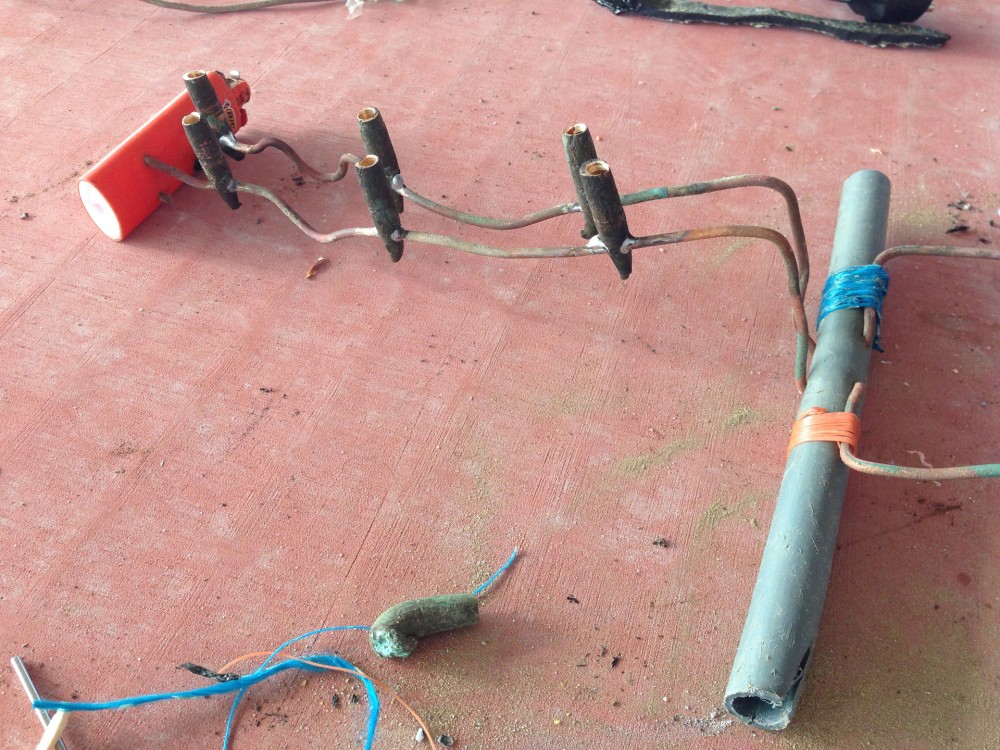

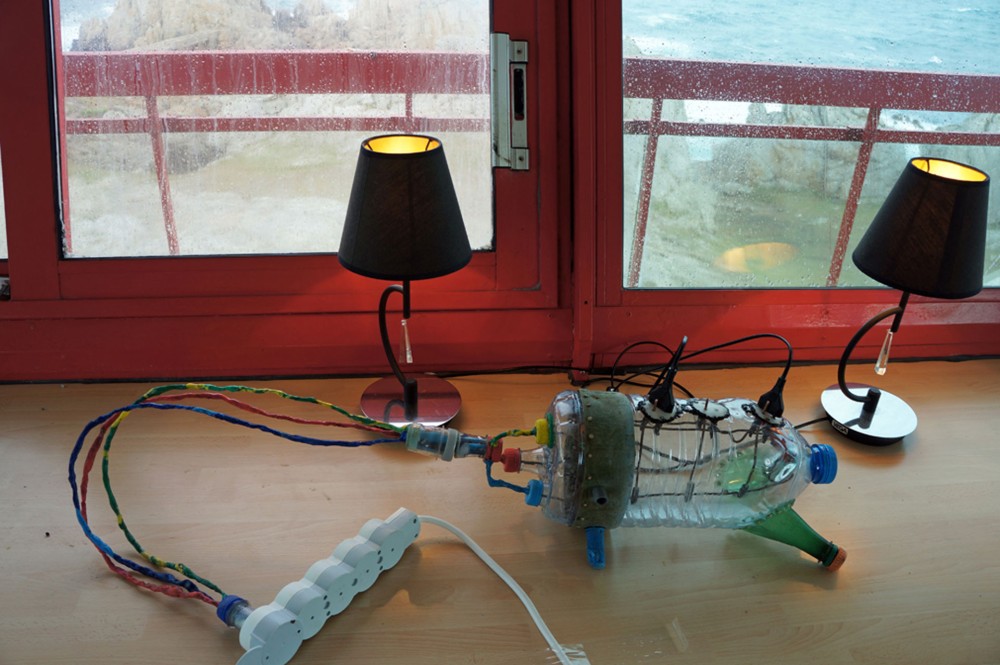

JC : Il est clair que la récupération de matériaux voire de déchets fait sens dans ta pratique. C’est le cas pour le projet Multriprise qui est l’aboutissement d’une belle résidence à Ouessant encadrée par Marcel Dinahet… Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ?

LT : Ouessant est une île où il n’y a jamais eu d’arbres ou très peu car le vent y est très violent. Le ramassage de bois d’épaves sur les plages y est une tradition historique car c’était le seul moyen de se procurer des matériaux pour les constructions. Toutes les charpentes et les meubles des maisons anciennes en sont faits. Plus récemment, il y a eu un rail maritime qui passait au large sur lequel certains bateaux perdaient des containers entiers. C’est comme ça qu’il y a eu, entre autres, des marées de canards en celluloïd ou de baskets qui ont déferlé sur les côtes en faisant la joie des promeneurs. Le rail a maintenant été dévié mais cet intérêt pour la collecte persiste chez pas mal d’habitants de l’île. On y trouve désormais beaucoup plus de filets de pêche et de déchets plastiques jetés par dessus bords que de vrais trésors. C’est d’ailleurs le cas pour tous les bords de mer et il me semble tout aussi criminel de passer à côté sans les ramasser que de les jeter soi-même. C’est intéressant de faire du nettoyage et encore mieux d’y prendre du plaisir, mais c’est surtout une action qui remplace de façon intéressante celle de la consommation, car on peut réparer, trouver des solutions ingénieuses et recycler des objets arrivés là par hasard. Il existe un terme hindi pour designer cette posture : Jugaad. En gros, il nomme une façon de transformer les contraintes en opportunités de manière flexible et simple.

Je me suis pris au jeu et sans être sélectif, j’ai ramassé systématiquement chaque déchet plastique que je voyais afin qu’il ne retourne pas en mer. J’ai ensuite extrait de mon stock tous les matériaux nécessaires à la fabrication d’une multiprise car c’est un système que je maîtrise. Pour sa réalisation, j’avais trouvé des balles sur un ancien terrain de tir du début du vingtième. Elles m’ont servi à connecter des bouts de fil de cuivre que j’ai isolés avec des bouchons plastiques en les ramollissant. Rouges et bleus pour la phase et le neutre. Jaunes et verts pour le fil de terre. Les assemblages mécaniques sont en fil de palangre dont j’ai fait des rivets, et les collages sont en goudron gratté sur des rochers. Il n’y a dans cet objet aucune autre particule que celles récoltées sur les plages.

J’avais déjà procédé à ce genre de nettoyage avec une carcasse de fusée de radiosondage que j’avais trouvée au cours d’un séjour dans les îles Kerguelen. Elle avait été tirée dans les années 70 dans le cadre du programme civil franco-soviétique Intercosmos pour étudier les hautes couches de l’atmosphère. Il était intéressant, de mon point de vue, qu’elle quitte cet espace de réserve naturelle où elle n’était qu’un objet d’origine humaine au statut polluant pour devenir un objet avec une valeur historique que l’on puisse voir un peu plus facilement. Nous l’avons donc extraite du sol à la pelle avec des collègues de la base de Port aux français puis ramenée en trois ou quatre heures de marche sur une civière. L’écologie, c’est surtout faire en sorte que les choses soient à la bonne place.

JC : Tu rentres à peine d’une excursion sur un glacier en Suisse. Peux-tu nous décrire cette expédition et le projet pictural qui en découlent ? Par ailleurs, comment fonctionnes-tu d’un point de vue créatif : pars-tu d’une idée pour aller vers sa réalisation, ou est-ce l’expérimentation qui te conduit à développer tel ou tel projet artistique ?

LT : Quand on va sur un glacier, on cherche avant tout à voir des paysages vierges de toute forme de civilisation. C’est un endroit dangereux qui se mérite. Les espaces où l’on peut se rendre autrement qu’en payant sont devenus rares, et ce sont ceux-là que je recherche pour en faire des ateliers et y travailler. Quand je parle d’atelier, c’est à un site débordant d’influences insoupçonnées et de nouvelles ressources auxquelles je fais allusion. J’ai déjà pas mal voyagé dans des milieux similaires, mais je dois dire que c’est toujours aussi intéressant de trouver de nouvelles possibilités et de nouvelles contraintes pour s’y adapter, et créer une collaboration.

Sur le glacier Aletsch, j’ai tout de suite été surpris par d’importants dépôts de carbone suie. Ce sont des particules éoliennes très fines produites par les gaz d’échappement et de chauffage domestique qui atterrissent sur la glace. Du fait qu’elles sont noires, elles emmagasinent le rayonnement solaire et accélèrent la fonte du glacier. J’avais déjà observé ce phénomène jusqu’au Groenland en marchant sur l’Inlandsis. Ces particules finissent par se condenser en boulettes d’une matière noire, grasse et odorante. J’ai patiemment gratté tout ce que je pouvais pour sauver le glacier, puis j’ai en conservé un kilo pour faire du pigment. Je n’avais jamais fait de peinture et j’aurais vraiment préféré ne jamais en faire pour cette raison-là, mais il me semble préférable que ces particules soient visibles sur un mur plutôt qu’en montagne. Cette exposition est constituée uniquement d’ordures.

Entretien réalisé à l’occasion de l’exposition « Trasher » de Laurent Tixador, à la Galerie Art & Essai – Université Rennes 2, du 28 septembre au 10 novembre 2017.

www.espaceartetessai.cm